|

|

|

| デモ行進に出発する東京地連の仲間=6月23日、東京・明治公園 |

主催者の全労連・大黒議長は、民主・自民・公明党による密室談合で消費増税と社会保障の切捨てが合意されたことを糾弾、国民の声を無視する政党に大きな怒りを突きつけようと訴えました。

参加者は、怒りのシュプレヒコールを上げながら、都内をデモ行進しました。

少人数でも道は開ける

組合を作りましょう

東京地連多摩で宣伝

|

| 雨の中ビラを配る東京地連の仲間=6月6日、昭島駅 |

初日は台風3号の影響により雨をついての奮闘でしたが、ほとんどの乗務員が快く窓をあけてビラと機関紙を受け取り、対話にも応じてくれました。昭島駅でつけ待ちをしていた乗務員からは「職場に組合はあるが、委員長の定年退職にともない機能が停止しており、このままでは消滅しかねない状態」といった話も出るなど、どこの駅でも多くの乗務員から地域や職場の実態を聞くことができました。

カンツリー交通労組の斎藤委員長は「最初は少人数でも、小さな問題から一つひとつ解決しながら職場の仲間に結集を呼びかけていけば必ず道は開けます。組合を作りましょう」と訴えました。

最低賃金以下も多数

高齢の乗務員が多い

高知地連宣伝行動

|

| 乗務員と対話する高知地連の仲間=6月6日、高知市はりまや橋付近 |

地連から4人、県労連から2人が参加し、最低賃金・自交共済・自交労働者のチラシと新聞を配布し、対話を行いました。話を聴くと、賃金は月に12万円程度で最低賃金を割っている人が多いことなどがわかりましたが、60歳以上で嘱託で乗務している人が多く、興味は示しても、「いまさらごたごたしたくない」などの率直な声も聞かれました。中には若い人もいて話を聞いてくれました。

最低賃金を引き上げよう

県労連と協力し組織拡大へ

福岡地連

|

| あいさつする安武副委員長(右端)=6月15日、福岡市中比恵公園 |

集会では、安武博子副委員長があいさつし「タクシー業界では1時間695円の最低賃金さえ払っていない事業者がいる。また、ほとんどが歩合給のために、乗務員のなかには最低賃金をもらえる業種と思っていない方もいるので、今後も県労連と協力し、最低賃金の宣伝行動を行っていく。組織拡大につながるよう頑張る」と決意を表明しました。

最賃1000円求め厚労省前座り込み

|

| 厚労省前で座り込む仲間=6月22日 |

厚生労働省前に、正午過ぎから民間・公務の労働者約500人が集まり集会の後、座り込みに移り、自交総連の菊池書記次長が最賃割れが広がるタクシーの実態を報告して決意を表明しました。最賃1000円と現在の平均額との差額と同じ263分間、約100人が座り込んでアピールしました。

ツアーバス事故等で審議

国交相 実効性不十分と認める

衆議院国土交通委員会

|

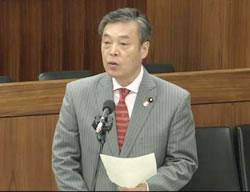

| 質問する穀田議員=衆議院インターネット審議中継から |

日本共産党の穀田恵二議員は、ツアーバス事故に関して、安全を守るためには労働者の労働条件を保障しなければならないと指摘し、自交総連が出した「見解と要求」の各項目への対処はどうなっているのかと聞きました。

国交省は、参入・運賃・監査体制など検討をすすめており、自交総連の要望についても検討をしている。交替運転者の配置指針は本日も検討会をひらいていると答えました。

厚労省は、国交省の検討会に参加し、労使の意見を聞いたうえで協議して対応したいと答えました。

穀田議員が、規制緩和をバラ色のように描いてすすめてきたことへの反省が必要だと聞いたのに対し、羽田国交相は、安全審査を緩めたわけではないとしながらも、安全対策の実効性が不十分だったと認め、検討会では参入規制のあり方も検討すると答えました。

国土交通省は、同日開かれた第2回の高速ツアーバス等の過労運転防止検討会で、交替運転者の配置指針を夜間は実車距離400キロとするなどの緊急対策案を示し、夏までに法令改正をするとしています。

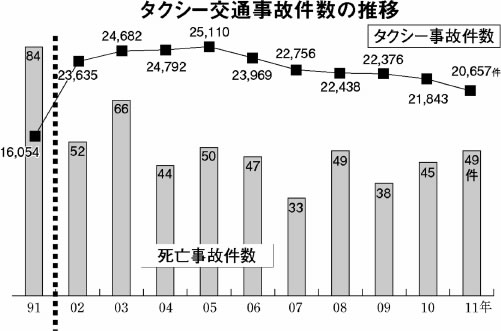

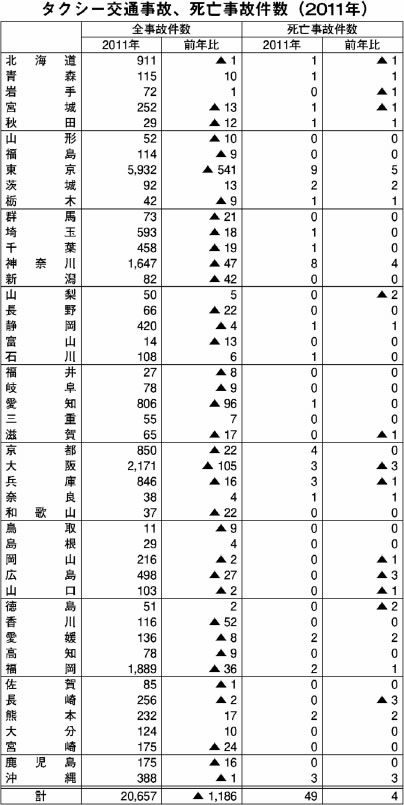

事故件数は1186件減少

死亡事故は2年連続で増加

タクシー交通事故

2011年の交通事故統計を警察庁がまとめました。

タクシーの事故件数は2万653件で昨年より1186件減、そのうち死亡事故は49件で昨年より4件増でした。

【解説】自動車全体の事故件数は昨年より4・9%減で、タクシーの事故件数だけがとりわけ減少しているわけではありません。タクシーの事故件数は06年から減少傾向にあるものの、91年の16054件と比べるとまだまだ高止まりな状態にあります。

死亡事故件数は、自動車全体としての件数は毎年減少していますが、タクシーの件数は2年連続で増加しています。11年度は東京で5件増加、神奈川で4件増加しており、これらの合計は17件で、全国の死亡事故件数の3分の1を占めています。

1台あたりは8倍

自動車全体としての事故が減っているなかで、タクシー1台あたりの事故件数は自動車全体の8倍以上と、なかなか改善していないのが現状です。原因として、強引な運転や疲労運転などが挙げられています。規制緩和で車両が増えたところへ08年、リーマンショックのあおりを受け、タクシー利用者が減少。タクシーの賃金制度は累進歩合制がほとんどなので、賃金は下がり続け、運転者は売り上げを稼ぐためにスピードを上げ、低賃金を補うために残業や休日出勤を行うようになります。

09年にタクシー活性化法が施行され、減車が進みはじめましたが、運転者の労働条件は依然として改善されていません。公共交通を担う運転者が適正でない労働条件で働かされているのは大きな問題です。

職場権利の点検(9)

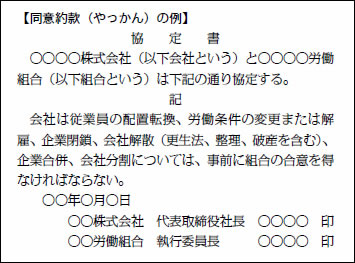

労働協約があれば改悪できません

賃金や労働時間などの労働条件は、労使の合意によって決められるもので、経営者が一方的に改悪することはできません(労働契約法9条)。しかし、実際には、一方的に就業規則を変えて押しつけてくるなどの事例が結構あります。

このような一方的な改悪に対する歯止めとして効果を発揮するのが労働協約です。

文書で労使の署名があれば成立

労働協約というのは、労使の合意内容を文書にしたもので、双方の代表の署名があれば成立し、法的拘束力をもちます。協定書、確認書、覚書など名前は何であっても構いません。春闘で合意した内容を書面にし、双方が署名をすれば労働協約となります。

労働協約で決めた内容は、就業規則や労働基準法の最低基準より優先し、使用者は必ず守らなければなりません。破棄する場合は事前に通告して話し合わなければならず、よほどの理由がなければ認められません。

労働協約に定める内容は、賃金、労働時間をはじめ、労働条件・労使関係に関わるあらゆる事柄が含まれます。このうち、とくに廃業・企業譲渡など重大事項の事前協議・同意条項を協定したものを「同意約款(やっかん」といいます。これがあれば、突然の倒産や身売りを防ぐ効果を発揮します。(連載おわり)

労働契約法

第9条 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。《変更が合理的である場合は別》

労働組合法

第14条 労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによつてその効力を生ずる。

第16条 労働協約に定める労働条件その他の労働者の待遇に関する基準に違反する労働契約の部分は、無効とする。この場合において無効となつた部分は、基準の定めるところによる。労働契約に定がない部分についても、同様とする。