確実な賃金アップかちとる

運賃改定の趣旨は労働条件改善

運賃改定は、タクシー運転者の賃金と密接な関わりがあります。経営者も国も、運転者の労働条件改善を主要な理由として運賃改定を申請し、認可します。運賃改定時、確実に賃金が増えるように、あなたの職場でもたたかいましょう。

運賃改定の問題点

運賃査定は総括原価方式を用いており、運送収入適正原価の中には、「その他運送費」にキャッシュレス手数料が含まれているため、運転者に費用を負担させることは認められません。

昨今では改善がすすんでおり、働きやすい職場認証制度の認証項目にも、運転者に費用を負担させることは許さない旨の文言が入っています。

しかし地域によっては運転者負担がまだまだ残っています。しかも、総括原価方式は運送収入がベースであるため、地域間で格差があります。

地方では人口減少や自家用車利用などで運送収入の低迷から、もはや総括原価方式では限界にきています。

バスの事例ではありますが、埼玉県三郷市では人手不足によりバス会社が2020年に撤退しました。市は住民の足を守るため、5年間で2億6千万円の補助金が投入され、別のバス会社が引き継ぎ、2025年の現在でも運行しています。

こうしたとりくみがタクシーにおいても必要です。国が事業の成り立たない地方タクシー事業者に補助金を出すことで、働く運転者を守り、引いては国民の足を守ることにつながります。

決して負けられぬ裁判

運賃改定後、一定の期間を経て各地方運輸局は、フォローアップ調査をタクシー会社におこないます。

また、運転者が労働条件で不利益を受けた場合には通告できますが、運輸局の動きは鈍いことがあります。

東京では運賃改定後に事業者が、運送収入に係数を乗じて、運送収入額そのものを減額させるという賃金体系を、就業規則変更に明記して労働基準監督署に届けるという事例がありました。

さらに65歳以上の有期雇用者には、労働契約書において賃金体系を明記して認めざるを得ない状況をつくり賃下げをおこないました。

現在この事例について、自交総連の組合で裁判中です。

このやり方が認められれば、同じ手法で賃下げを行う事業者が間違いなく出てきます。決して負けられません。(執筆=堀井一也書記次長)

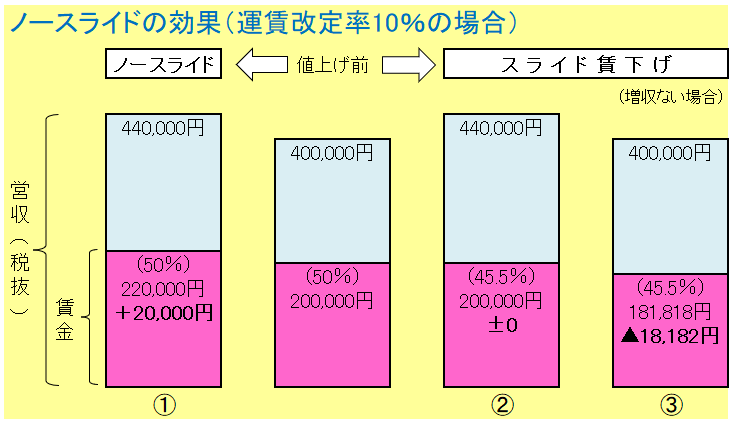

増収分を運転者に

|

|

|

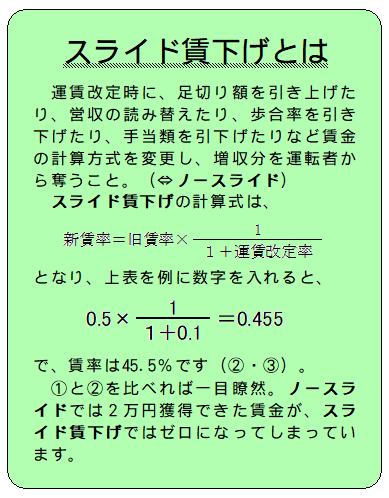

経営者は、賃金の計算方式を変更し、運賃改定による増収分が運転者に渡らないようにし、増収分を独り占めしてしまいます。

|

これは労働条件の不利益変更なので、運転者の合意がなければできません。経営者は、協定になんとか調印させようとしてきます。そうした横やりを退けてノースライドを実施すれば、増収分が運転者に配分され、確実な賃金アップをかちとることができます。

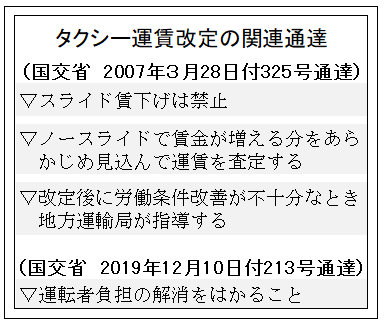

また、昨今の運賃改定では、運転者負担の解消がとくに通達で指示されています。

国交省19年12月10日付213号通達では、「運賃改定実施後において、各事業者において、(中略)運賃の障害者割引など事業に要する経費を運転者に負担させる慣行がある場合には、見直しを図るよう留意すること」としました。

「ノースライド+運転者負担の解消」で、労働条件改善をめざしていきましょう。

北海道、宮城、京都で

ライドシェア全面解禁阻止統一行動

自交総連は、ライドシェア全面解禁阻止へ宣伝行動を行っています。9月は、北海道、東北・宮城、関西・京都で宣伝行動が実施されました。

タクシー残すために協力を

札幌地区労連ら3団体は、月初め(一の付く日)に札幌駅前で争議支援を訴える行動を行い、市民に闘いの実情を知らせています。

自交総連北海道地連は、ハイタクユニオンの争議支援と合わせてライドシェア全面解禁阻止闘争への支援を訴えてきました。

9月1日の行動では、吉根書記長が「公共輸送機関は安全輸送の確保が一番大切。ライドシェアを認める新法を許すわけにはいかない。安全輸送を確保できるタクシーを残すためにも協力を」と呼びかけました。

約100人の労働者と対話

東北地連は9月1日、仙台駅タクシープールでタクシー労働者むけの宣伝行動を実施しました。

この行動には、3人の組合員が参加し、約100人の労働者にライドシェア全面解禁反対のチラシを配布しながら対話しました。また、確実に運賃改定の趣旨を守らせるためにノースライドの維持を求めるチラシも配布しました。

仙台市では今、運賃値上げの動きがあります。すでに一部の経営者から、「会社の経営が苦しい。今回だけはノースライドを勘弁してほしい」などという声も出ています。

東北地連では今後、東北運輸局交渉も予定し、労働条件の確実な改善にむけて、とりくみを強めます。

RS全面解禁警鐘を鳴らす

|

| 18回目のライドシェア全面解禁阻止の共闘=9月30日、京都・京都市役所前 |

「ライドシェア全面解禁阻止」の一点共闘で始めた京都の「共同闘争」は第18波となり9月30日、京都駅烏丸口と京都市役所前で宣伝行動が行われました。

自交総連からは京都地連の松田委員長が発言し、庭和田書記長が進行役を務めました。

松田委員長は、日本版・公共ライドシェアについて、「一般ドライバーが参加しているため、運転技術や接客態度にはバラつきがあり、時には乗客の期待を満たせないケースも出てくる。ドライバーによっては、交通規制を遵守しない危険な運転をすることもあり、乗客の安心・安全を脅かす要因にもなり得る。」と注意喚起し、「安心・安全を担保するのは、第二種免許をもったドライバーと適切な運行管理規制だ」と通行人へ訴えました。

さらに、ライドシェア車の事故では乗客やドライバーが適切な補償を受けられない可能性がある点や、ライドシェアの普及がバスやタクシーへ悪影響を及ぼす点を指摘。日本版ライドシェアの『限定』が外されたら、全面解禁につながると警鐘を鳴らしました。

生活を支える制度に

第43期活動計画案を決定

自交共済第44回総会

|

| 自交共済第44回総会=9月11日、東京・全労連会館 |

自交共済運営委員会は9月11日、全労連会館で第44回総会をリモート併用で開催し、来賓であるこくみん共済COOPの担当者を含めて15人が集まりました。

庭和田会長はあいさつで、「今年度の加入者は増加しており、明るい兆しはみえているが厳しい状況には変わりない」とし、「制度の今後についてしっかり考えていく必要がある」と意思統一を求めました。

そして、第42期活動報告及び決算報告を承認し、共済の加入促進のとりくみや産別給付の抜本的見直し等を含んだ第43期の活動計画案を満場一致で決定しました。

議案採択後は質疑応答が行われました。

閉会あいさつで石垣副会長は、「自交総連の組織拡大をすすめるうえで自交共済は力強い武器になる。さらに話し合って労働者の生活を支える制度にしていこう」と締めくくりました。

| 新加盟のなかま |

(876)埼玉・埼玉個人タクシー労組

埼玉地連の組合員3人が8月1日、埼玉個人タクシー労働組合を地連事務所で結成しました。

最近、各単組から個人タクシーになる組合員が増えている状況下にあり、そうなっても自交総連の組合員として継続的に活動できるようにとりくんできました。今後は、東京や神奈川、大阪などの自交総連の個人タクシー組合との協力も視野に入れつつ、地連の組合活動にとりくむとしています。

自転車の危険運転にご注意ください

自転車のひき逃げ事故

第3回目は、ある路線バスと自転車の接触事故について紹介します。

現在も警察がひき逃げ犯のゆくえを捜査中の案件ですが、容疑者は路線バス側ではなく、なんと自転車側の運転者。きになります。

現場は片側2車線の緩やかなカーブ。自転車が歩道から車道に飛び出し、路線バスが回避のために急ブレーキをかけたはずみで、車内の乗客たちが転倒しました。ひとりが左鎖骨を折るなどの重傷。一方、自転車の運転者は、救急車の要請や警察への連絡などの義務を果たさないまま走り去ったということです。

ドライブレコーダーの映像によると、路線バスと自転車に直接的な接触はありませんでしたが、京都府警は「自転車の運転が事故を引き起こした」とみて、ひき逃げ容疑で運転者を捜索しています。

接触していない自転車に対して、ひき逃げ捜査がおこなわれるのは異例のことです。しかも一般的に、自転車対バスの事故は、バス側の過失割合が高くなりがちです(自転車側が交通弱者となるため)。

警察の動きの背景には、自転車関連の交通事故の増加があると思われます。

2024年中に、自転車が当事者となった死傷事故件数の約70%で自転車側の法令違反が認められました(警察庁調べ)。2026年4月からは、自転車の交通違反に対し青切符が切られるようになるなど取り締まりが強化されます。

自動車を運転する側も、車道の自転車に今まで以上に注意し、違反を確認した際は、警察に通報するなど交通安全に協力していきましょう。

堀井書記次長コメント

自交総連は警察庁に、危険運転の取り締まり強化を引き続き要請します。