|

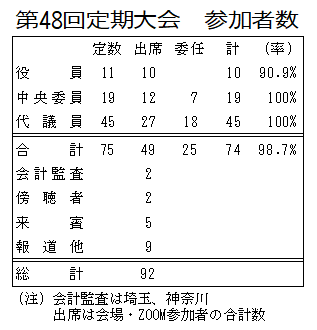

丂帺岎憤楢偼10寧14乣15擔丄搶嫗丒慡楯楢夛娰偱丄乽儔僀僪僔僃傾慡柺夝嬛慾巭丄楯摥忦審夵慞丄抧堟岞嫟岎捠傪庣傠偆乿傪僗儘乕僈儞偵戞48夞掕婜戝夛傪ZOOM暪梡偱奐嵜偟傑偟偨丅

丂掚榓揷拞墰幏峴埾堳挿偲棃昽係巵偑偁偄偝偮偟偨屻偵丄媍埬採埬偲丄10抧曽16恖偵傛傞幙媈丒摙榑丄忛彂婰挿偵傛傞幏峴晹摎曎偑偍偙側傢傟傑偟偨丅

丂慡敪尵偑偮偮偑側偔廔椆偡傞偲丄媍埬嵦寛傪幚巤丅2025擭搙塣摦曽恓埬側偳偡傋偰偺媍埬傪枮応堦抳偱寛掕偟傑偟偨丅

丂傑偨丄崱戝夛偱杧堜堦栫彂婰師挿偑帿擟偟丄抎忋偱偁偄偝偮傪偍偙側偄傑偟偨丅

|

| 抍寢僈儞僶儘僂亖10寧14乣15擔丄搶嫗丒慡楯楢戝夛 |

埾堳挿偁偄偝偮

|

| 掚榓揷埾堳挿 |

丂偙偺侾擭娫慡崙偺拠娫偑宲懕揑偵戝偒側椡傪壥偨偟偰偔傟偨偍偐偘偱丄変乆偑堦斣婋湝偟偰偄偨儔僀僪僔僃傾慡柺夝嬛偺慾巭偵婑梌偱偒傑偟偨丅妋怣傪傕偭偰棃擭搙偵偮側偘偰偄偒偨偄偲巚偄傑偡丅

丂僞僋僔乕嬈奅偵恖偑憹偊偰偒傑偟偨丅捓嬥偑忋偑偭偰偒偨偐傜偱偡偑丄偡偱偵搒巗晹偲抧曽偱擇嬌壔偑偼偠傑偭偰偄傑偡丅

丂搶嫗傪偼偠傔戝嶃偱偼塣憲廂擖偼忋偑偭偰偄傑偡偑丄嵟掅捓嬥傪摼傜傟偰偄側偐偭偨傝丄暔壙忋徃偵捛偄偮偐側偄抧堟偑慡崙揑偵偼偁傝傑偡丅

丂偙偆偟偨忬嫷傪曄偊偰偄偔偙偲偑丄崱屻偺変乆偺塣摦偵壽偣傜傟偰偄傑偡丅帺暘偨偪偺摥偔抧堟偑傛偗傟偽丄塣摦偑恑傫偱偄傞偲偄偆偺偼嶖妎偱偡丅

丂帺岎嶻嬈傪傒傫側偺椡偱嫮偔偟偰丄偙偺嶻嬈偱摥偄偰傛偐偭偨偲帺怣傪帩偰傞傛偆偵偟側偗傟偽側傝傑偣傫丅

丂傑偨丄惌帯栤戣偲変乆偺塣摦偼愗偭偰傕愗傝棧偣傑偣傫丅崱夞僞僋僔乕嫤夛帺懱偼丄撧椙偺崅巗憗昪巵偑彑偰偽儔僀僪僔僃傾偺榖偼棫偪徚偊傞偲峫偊偰偄偨偲巚偄傑偡丅偨偩斵彈偺惌帯怣擮偼丄側偐側偐婋偆偄傕偺偑偁傝傑偡丅偙偙偱奆偝傫偵峫偊偰偄偨偩偒偨偄偺偼丄擔杮堐怴偺夛偵傛傞儔僀僪僔僃傾怴朄偱偡丅偳偙偑惌尃傪扴偭偰丄偳偙偑拞怱揑偵摦偔偙偲偵側傞偐偑丄変乆偺塣摦偲戝偒偔娭傢偭偰偒傑偡丅

丂2025擭搙偺塣摦偑丄偳傟偩偗曕挷傪崌傢偣偰抍寢偟偰偨偨偐偊傞偺偐丄帪偲応崌偵傛傟偽僫僔儑僫儖僙儞僞乕偺堘偄傕挻偊偰丄戝摨抍寢傪偡傞昁梫傕偁傝傑偡丅

丂慡崙奺抧偱塣摦傪惙傝忋偘傞偨傔偵丄侾擭娫偟偭偐傝偲巹帺恎傕暠摤偄偨偟傑偡偟丄慡崙偳偙傊偱傕棃偄偲偄傢傟傟偽偡偖偵峴偐偣偰傕傜偄傑偡丅偲傕偵偑傫偽傝傑偟傚偆丅

偛棃昽堦摨

|

丂戝夛偵嶲壛偝傟偨棃昽乮弴晄摨丄宧徧棯乯

仢 慡楯楢丒崟郪岾堦帠柋嬊挿

仢 岎塣嫟摤丒嶳嶈惓恖暃媍挿

仢 屭栤曎岇抍丒椦帯曎岇巑

仢 屭栤曎岇抍丒彫夑嶁揙曎岇巑乮ZOOM嶲壛偺偨傔幨恀側偟乯

仢 擔杮嫟嶻搣丒杧愳偁偒偙廜媍堾媍堳

廽揹丒儊僢僙乕僕

丂戝夛偵婑偣傜傟偨儊僢僙乕僕乮弴晄摨丄宧徧棯丄捛壛暘娷傓乯

亂楯摥慻崌亃

丂塮墘楯楢仱専悢楯楢仱慡懝曐仱暉巸曐堢楯仱慡報憤楢仱擭嬥幰慻崌仱俹俬倂倀仱崙岞楯楢仱慡楯楢慡崙堦斒仱崙岎楯慻仱寶岎楯仱慡楯楢岞柋晹夛岞柋楯慻楢棈夛仱慡擾嫤楯楢

亂柉庡抍懱懠亃

丂楯摥憤尋仱偙偔傒傫嫟嵪coop仱埨曐攑婞拞墰幚峴埾堳夛仱崙媬仱慡崙妚怴崸仱晈抍楢仱旕妀偺惌晎仱撪懞暔嶻姅幃夛幮

妋怣傪傕偭偰塣摦傪嫮壔

惌嬊丄慻怐奼戝偵偮偄偰敪尵

幙媈摙榑

|

| 慡夛堦抳偱媍埬偼嵦戰偝傟偨 |

敪尵幰堦摨

丂戝夛偺敪尵幰乮斣崋偼敪尵弴乯

亂堦斒摙榑丒13恖亃

仢 侾丂娭惣抧楢丒怷挿払栫偝傫

仢 俀丂杒奀摴抧楢丒愇壀崄偝傫

仢 俁丂搶嫗抧楢丒拞栰寬帯偝傫

仢 係丂搶杒抧楢丒抮揷抭峴偝傫

仢 俆丂挿嶈抧楢丒徏塱棙廐偝傫

仢 俇丂嶳岥抧楢丒庣廳惓堦偝傫

仢 俈丂杒奀摴抧楢丒壨栰峎嫽偝傫

仢 俉丂搶嫗抧楢丒寧懞棽峗偝傫

仢 俋丂恄撧愳抧杮丒嶳杮惞堦偝傫

仢 10丂崅抦抧楢丒墶揷弔媑偝傫

仢 11丂暉壀抧楢丒抮揷惓弐偝傫

仢 12丂惷壀抧楢丒徏揷寬堦偝傫

仢 13丂搶嫗抧楢丒廐嶳朏惏偝傫

亂憤妵摙榑丒俁恖亃

仢 14丂搶杒抧楢丒搶奀椦嬧師偝傫

仢 15丂搶嫗抧楢丒捸憅廏庽偝傫

仢 16丂娭惣抧楢丒嶳杮夒峅偝傫

幏峴晹摎曎

|

| 忛彂婰挿 |

丂10抧曽16恖偺敪尵偑偁傝傑偟偨丅

丂慡斒揑偵丄儔僀僪僔僃傾慡柺夝嬛慾巭偵懳偟偰丄戝偄偵奆偝傫暠摤偟偰偄偨偩偄偰偄傞偙偲偑壗搙傕弎傋傜傟傑偟偨丅

丂偁傢偣偰崱偺惌嬊傪娷傔偨惌帯偲僞僋僔乕嬈奅偵偮偄偰傗丄慻怐奼戝偺敪尵傪偝傟偰偄偨偲姶偠傑偟偨丅

丂崱丄楯摥慻崌偺懚嵼堄媊偑夵傔偰栤傢傟偰偄傑偡丅奆偝傫偺敪尵偵偁偭偨傛偆偵丄変乆楯摥慻崌偺婎杮揑側僗僞儞僗偲偟偰丄奒媺摤憟偑偁傝傑偡丅偙偙偵棫偪曉傝塣摦傪偡偡傔偰偄偔偙偲傪妋擣偟偨偄偲巚偄傑偡丅

|

| 侾 怷挿偝傫 |

|

| 俀 愇壀偝傫 |

|

| 俁 拞栰偝傫 |

|

| 係 抮揷偝傫 |

|

| 俆 徏塱偝傫 |

|

| 俇 庣廳偝傫 |

|

| 俈 壨栰偝傫 |

|

| 俉 寧懞偝傫 |

|

| 俋 嶳杮偝傫 |

|

| 10 墶揷偝傫 |

|

| 11 抮揷偝傫 |

丂変乆偑巚偭偰偄傞傛偆偵偼曬摴偟偰偔傟側偄偙偲傕懡偄偱偡偑丄偄偄曽岦偵弌偨帪偼偙偆偄偆寢壥偵偮側偑傞偺偐偲巚偄傑偡丅

|

| 12 徏揷偝傫 |

|

| 13 廐嶳偝傫 |

|

| 14 搶奀椦偝傫 |

丂偑傫偽偭偰惉壥傪弌偟偨堦椺傪傒偰丄抧堟岞嫟岎捠傪偳偆庣偭偰偄偔偺偐丄儔僀僪僔僃傾慡柺夝嬛慾巭峴摦傪偟側偑傜丄偦偺堦曽偱抧曽偺懌傪庣傞偙偲傪偁傢傢偣偰傗偭偰偄偔昁梫偑偁傝傑偡丅

|

| 15 捸憅偝傫 |

|

| 16 嶳杮偝傫 |

崱屻傕塣摦偵偲傝偔傓

杮晹彂婰師挿丂杧堜堦栫

|

| 杧堜彂婰師挿 |

丂愭擔丄巹偼偁傞昦婥傪敪徢偟偰偄傞偙偲偑敾柧偟傑偟偨丅憗婜敪尒偲偄偆偙偲傕偁傝丄庡帯堛偲憡択偟側偑傜崱屻傕傗偭偰傑偄傝傑偡丅偙偺戝夛偵丄巹傛傝傕廳偄昦婥偲偨偨偐偄側偑傜嶲壛偝傟偰偄傞曽丄偁傞偄偼嶲壛偱偒偰偄側偄曽丄偁傞偄偼恊偺夘岇偲岦偐偄崌偄側偑傜嶲壛偝傟偰偄傞曽偑偄傜偭偟傖偄傑偡丅 丂杮擔偱帿擟偵側傝傑偡偑丄巹偼棫応偼堘偊偳帺暘偺昦婥偲岦偐偄崌偄側偑傜丄崱屻傕帺岎憤楢偺塣摦偵偲傝偔傒丄嶲壛偟偰偄偔強懚偱偡丅侾擭娫丄慡崙偺奆偝傫偵偨偔偝傫偍悽榖偵側傝傑偟偨丅偁傝偑偲偆偛偞偄傑偟偨丅

俼俽夝嬛榑偺備偔偊偵拲栚

擔杮堐怴偺夛偑崅巗撪妕偲妕奜嫤椡

丂10寧21擔丄椪帪崙夛偱帺柉搣偺崅巗憗昪憤嵸偑憤棟戝恇偵慖弌偝傟傑偟偨丅

丂摨擔丄崅巗撪妕偑敪懌偟丄怴偨側崙搚岎捠戝恇偵帺柉搣偺嬥巕嫳擵媍堳丄婯惂夵妚扴摉戝恇偵忛撪幚媍堳偑廇擟偟傑偟偨丅

丂傑偨丄庱憡曗嵅姱偲偟偰徏搰傒偳傝媍堳傗堜忋婱攷媍堳偲偄偭偨帺柉搣僞僋媍楢偺栶堳傜偑攝抲偝傟傑偟偨丅

丂崅巗庱憡偺廃埻偵偼丄儔僀僪僔僃傾慡柺夝嬛悇恑攈偱偼側偔丄斀懳攈偺儊儞僶乕偑榚傪屌傔偰偄傞忬懺偱偡丅

丂堦曽偱丄撪妕偐傜岞柧搣偑棧扙偟丄戙傢傝偵擔杮堐怴偺夛偑乽妕奜嫤椡乿偺宍偱丄帺柉搣偲楢棫傪慻傒傑偟偨丅

乮妕奜嫤椡亖撪妕偵妕椈傪弌偝偢偵丄惌嶔嫤掕側偳傪寢傃丄崙夛偱偺朄埬傗梊嶼埬偺嵦寛側偳偱嫤椡偡傞宍懺偺偙偲乯

丂帺柉搣偲擔杮堐怴偺夛偺楢棫惌尃崌堄彂偵偼丄嘆宱嵪嵿惌娭楢巤嶔丄嘇恖岥惌嶔偍傛傃奜崙恖惌嶔丄嘊摑帯婡峔夵妚丄嘋惌帯夵妚偺係偮偺惌嶔崁栚偑傕傝偙傑傟傑偟偨丅

丂偦傟埲奜偺惌嶔偵偮偄偰偼丄椉搣娫偱惤怱惤堄嫤媍偡傞偲偟偰偄傑偡丅

丂儔僀僪僔僃傾慡柺夝嬛偺惌嶔嫤媍偼崱偺偲偙傠枹掕偱偡丅擔杮堐怴偺夛偑崱擭係寧偵採弌偟偨亀儔僀僪僔僃傾怴朄亁偵偮偄偰傕丄尰忬偱偼嫤媍偑偡偡傫偱偄傑偣傫丅

丂偝傜偵丄忛撪婯惂夵妚扴摉憡偼丄梄惌柉塩壔朄埬偵摉帪斀懳偟偰偄傑偡丅

丂埨堈側婯惂夵妚楬慄偵偼堦掕偺嫍棧傪抲偄偰偍傝丄婯惂夵妚悇恑夛媍偺応偱丄崱屻偳偺傛偆側榑愴偑揥奐偝傟傞偐偑拲栚偱偡丅

丂帺岎憤楢偼丄偄偐側傞宍懺偺儔僀僪僔僃傾偱偁偭偰傕抐屌斀懳偟傑偡丅

乽懳榖偲妛傃偁偄乿傪幚慔

楯摥塣摦岎棳廤夛2025偵嶲壛

|

| 楯摥塣摦岎棳廤夛2025亖10寧11乣13擔丄搶嫗丒價僕儑儞僙儞僞乕搶嫗嫗嫶 |

丂慡楯楢偼10寧11乣13擔丄價僕儑儞僙儞僞乕搶嫗嫗嫶側偳偱丄楯摥塣摦岎棳廤夛2025乮儗僀僶乕丒儐僯僆儞丒僇儗僢僕乯傪傂傜偒傑偟偨丅

丂偙偺岎棳廤夛偱嶲壛幰偼丄慡崙奺抧偺偡偖傟偨宱尡偲幚慔偵妛傃丄懳榖傪捠偠偰塣摦傪怺傔傑偡丅

丂崱夞偼丄傾僕傾傗傾儊儕僇偺楯摥幰傕嶲壛偡傞側偳乽懳榖偲妛傃偁偄乿偺幚慔偺応偲側傝傑偟偨丅

丂帺岎憤楢偐傜偼俇恖偑嶲壛偟傑偟偨丅

丂嶲壛幰偺姶憐傪徯夘偟傑偡乮堦晹徣棯乯丅

恀潟偵偲傝偔傓巔惃偵姶摦

丂10寧11擔偲12擔偺俀擔娫丄嶲壛偝偣偰偄偨偩偒傑偟偨丅

丂11擔偼丄乽巊偭偰傒傛偆両楯摥埾堳夛乿丄12擔偼丄乽怑応偵摨惈僷乕僩僫乕僔僢僾惂搙傪偮偔傞偨傔偺妶摦曬崘乿丄慡懱夛乽楯摥塣摦偺枹棃偼扤偑偮偔傞偐乿丄乽慻怐傪曇傓乿偺係僙僢僔儑儞偱偟偨丅慡偰偺僙僢僔儑儞偱嫟捠偡傞偺偼丄巹偨偪偑堦斒揑偵峫偊傞夝庍傗奣擮偱偼側偔丄怓乆側妏搙偱偦傟偧傟偺帠徾傪懆偊傞偙偲偑戝愗側偙偲偱偟偨丅

丂偦偟偰壗傛傝傕慡崙偐傜偺嶲壛幰偺曽乆偑恀潟偵僥乕儅偵偲傝偔傓巔惃偵戝偄偵姶摦偟傑偟偨丅柧擔埲崀偺慻崌妶摦偵偲傝偔傫偱偄偙偆偲巚偄傑偡丅偁傑傝嬶懱揑偱偼偁傝傑偣傫偑慡懱傪捠偠偰偺巹偺姶憐偱偡丅

乮暉塱柉恖偝傫乯

帺暘偺慻怐偵偳偆妶偐偡偐

丂巹偼俀擔娫偱係偮偺暘壢夛偵嶲壛偟傑偟偨丅慖戰偟偨係暘壢夛偵偼僌儖乕僾僨傿僗僇僢僔儑儞偲儚乕僋僔儑僢僾偑偁傝丄搶嫗奐嵜偲偄偆偙偲偐傜丄搶嫗抧昡壛柨扨嶻偺拠娫傗帺岎憤楢娭學曎岇抍偱偁傞曎岇巑偲懳榖偡傞婡夛偑偁傝丄嬃偒偲摨帪偵怺偔懳榖偱偒偨偙偲偑婐偟偐偭偨偱偡丅

丂乽亀摦堳亁偱偼側偄娭學偯偔傝乿偺暘壢夛偱偼丄側偤嶲壛偡傞偺偐丄偦傟偵傛偭偰崱屻婥帩偪偑偳偆曄傢傞偺偐側偳傪儁傾偱懳榖偟丄偍屳偄偺壙抣娤傪偟偭偐傝捛媮偟偰偄偔側偐偱嫍棧偑弅傑傝丄戝帠側娭學惈傪峔抸偟偰偄偔偙偲偑偱偒傞偲偡傞暘壢夛偱偟偨丅

丂乽嶲壛宆夛媍偺嶌傝曽乿偺暘壢夛偱偼丄乽堄尒傪暦偄偰傕傒傫側栙偭偰偄傞乿乽暦偔偽偐傝偺夛媍偱旀傟傞乿丄偦傫側夛媍偐傜扙媝偡傞曽朄傪妛廗丅俁乣俆暘偵嬫愗傝僨傿僗僇僢僔儑儞偡傞偙偲偱丄弶懳柺偺曽偲偱傕婥峔偊偡傞偙偲側偔懳榖偡傞偙偲偑偱偒丄彅夛媍偵傕儊儕僴儕偑偮偔偙偲偐傜丄偙偺暘壢夛偼偁偭偲偄偆娫偱偍側偐偄偭傁偄偲側偭偨暘壢夛偱偟偨丅

丂乽楯摥慻崌偺側偐偺壠晝挿惂傪峫偊傞乿偺暘壢夛偱偼丄惈嵎暿傗宱楌側偳偵傛傞壠晝挿惂偺桳奞偑楯摥慻崌妶摦拞偵傕偁傝偊傞偙偲偐傜丄扤傕偑懳摍丒暯摍偵妶摦偟偰偄偔偨傔偵偼側偵偑昁梫偐傪僨傿僗僇僢僔儑儞偟側偑傜峫偊傑偟偨丅

丂乽壽戣傪僉儍儞儁乕儞偵偡傞乿偺暘壢夛偱偼丄僉儍儞儁乕儞愴棯偲偡傞傾僋僔儑儞僾儔儞傪儚乕僋僔儑僢僾撪偱寛掕偟丄偦偺栚揑(僑乕儖)偵傓偗偰桳岠側愴弍傪峫偊偰偄偒傑偟偨丅

丂係偮偺暘壢夛偱怳傝曉傝傪偟偨嵺丄偙傟傜偺偄偄晹暘傪偳偆傗偭偰帺暘偺慻怐偵庢傝擖傟丄妶偐偟偰偄偔偺偐偑戝曄偱偁傝丄彮偟偢偮挿偄帪娫傪偐偗偰曄壔偝偣偰偄偐側偗傟偽偄偗側偄偲偄偆嫟捠偺擣幆偵側傝傑偟偨丅巹帺恎偑偳偆採埬偟偰偄偙偆偐丄摢傪書偊傞壽戣偱偄偭傁偄偱偡丅

乮抾撪徑偝傫乯

偝傑偞傑側壙抣娤傪妛傋偨

丂崱夞丄嶻暿慻崌偺榞傪挻偊偰丄懡偔偺楯摥幰傗曎岇巑丄尋媶幰偺惡傪暦偔偙偲偑偱偒傑偟偨丅埲崀丄嶲壛偟偨暘壢夛乽俽俶俽偺妶梡偱慻崌堳偑憹偊傞偭偰杮摉偱偡偐丠乿偵偮偄偰丄係偮偺僥乕儅偱峴偭偨僌儖乕僾僨傿僗僇僢僔儑儞偱弌偨堄尒偲丄偦傟偵懳偟偰偺姶憐傪婰弎偟傑偡丅

嘆俽俶俽偺妶梡偼慻崌妶摦偵昁梫偐丅

丂堄尒亖俽俶俽偱偺妶摦偼丄慻崌堳偺娭學惈偑婓敄偵側傞偺偱偼側偄偐丅

丂姶憐亖俽俶俽偵傛偭偰娭學偑側偐偭偨恖偲偺偮側偑傝偑憹偊傞偙偲偺儊儕僢僩傕偁傞丅

嘇俽俶俽傪妶梡偡傞側傜丄扤傪懳徾偵丄偳傫側撪梕傪敪怣偟偨偄偐丅

丂堄尒亖慻崌堳偵懳偟偰忣曬揱払傪岠棪壔偟偨傝丄堄尒岎姺偺応偲偟偰岎棳偱偒傞傕偺傪丄慻怐奼戝偵偮偄偰偼墈棗幰偡傋偰偺恖偵懳偟偰慻崌偺懚嵼偲桳梡惈傪抦傜偟傔傞傕偺傪敪怣偟偨偄丅

丂姶憐亖巹偼尰嵼偺20乣30戙偺楯摥幰偼丄慻崌偵擖偭偰偄側偄丄傑偨偼擖偭偰偄傞偑丄幚嵺偳傫側妶摦傪偟偰偄傞偐抦傜側偄恖偑夁敿悢傪挻偊偰偄傞偺偱偼側偄偐偲姶偠偰偄傞丅

嘊俽俶俽傪妶梡偡傞偆偊偱丄偳傫側怱攝偑偁傞偐丅

丂堄尒亖墛忋偑晐偄丄僀儊乕僕傪懝側偆壜擻惈偑偁傞丅

丂姶憐亖塣梡儖乕儖傪愝偗傞偙偲偱丄墛忋偼偍傛偦夞旔偱偒傞傕偺偱偁傞丅

嘋俽俶俽偺妶梡偱慻崌堳偼憹偊傞偺偐丅

丂堄尒亖揔愗偵丒宲懕揑偵妶梡偡傞偙偲偑偱偒傟偽憹偊傞丅

丂姶憐亖怴偟偄偲傝偔傒傪帋傒偰慻崌堳偑尭傞偺偼丄偦傟偼撪梕帺懱偑婛懚慻崌堳偐傜戝偄偵斀姶傪攦偭偰偟傑偆応崌偱偁傞丅俽俶俽妶梡偼揔愗偵宲懕揑偵峴偊偽偦傟偵偼奩摉偣偢丄價儔攝傝側偳偺尷奅傪挻偊偰丄愰揱偱偒傞懳徾偺悢傪憹傗偣傞僣乕儖偱偁傝丄慻崌堳傪憹傗偡偙偲偑偱偒傞偲峫偊傞丅

丂憤偠偰丄巹偑僞僋僔乕夛幮偵嬑傔偨棟桼傕偦偆偱偡偑丄嬤擭丄斾妑揑帺桼偱僾儔僀儀乕僩側帪娫傪妋曐偱偒傞揰偐傜丄僞僋僔乕塣揮幰偼庒偄悽戙偺摥偒庤偑憹偊偰偒偰偄傑偡丅庒偄悽戙偼忣曬傪廂廤偡傞偨傔偵丄傑偢僗儅乕僩僼僅儞偱専嶕傪偐偗傞偙偲偑懡偄偱偡丅

丂搶嫗抧楢偼丄俽俶俽偲偟偰丄俫俹丄Youtube偺摦夋傪巊梡偟偰偄傑偡丅慻崌偺偙偲傪偁傑傝抦傜側偄恖傕娷傔偨慻怐奼戝傪偼偐傞偨傔偵偼丄乽慻崌丒搶嫗抧楢偲偼側偵偐乿乽慻崌丒搶嫗抧楢偵擖傞偙偲偺儊儕僢僩乿乽憡択憢岥乿傪僩僢僾偵偍偄偨儗僀傾僂僩偺俫俹偵曄偊偨傝丄悢昩偱尒傞偙偲偑偱偒傞倃傗僔儑乕僩摦夋偺摫擖傪帋偟偰傒偰傕傛偄偐偲巚偄傑偟偨丅

丂慡懱偲偟偰偼丄抧堟丒嶻嬈丒悽戙側偳傪挻偊偨恖偑廤傑傝丄傎偲傫偳偺暘壢夛偱僨傿僗僇僢僔儑儞宍幃傪嵦梡偟偰偄偨偺偱丄偝傑偞傑側妏搙偐傜偺堄尒丒壙抣娤傪妛傋偨揰偑旕忢偵傛偐偭偨偱偡丅師夞埲崀傕宲懕偟偰偲傝偔傓傛偝傪姶偠傜傟傑偟偨丅

乮榓焼峃桽偝傫乯

戄愗僶僗偺塣捓抣忋偘

楯摥忦審偺敳杮揑夵慞傊偮側偘傞

丂戞係夞栚偼丄戄愗僶僗偺塣捓偑抣忋偘偝傟偨僯儏乕僗偵偮偄偰徯夘偟傑偡丅

丂2025擭俋寧26擔丄戄愗僶僗偺怴偟偄塣捓丒椏嬥傪岞帵偝傟傑偟偨丅

丂戄愗僶僗偺塣捓偼丄棙梡幰曐岇偲埨慡妋曐傪栚揑偵崙搚岎捠徣偑婎弨妟傪掕傔偰偄傑偡丅崱夞偼丄嘆慡崙揑偵僶僗塣揮幰偑晄懌偟偰偄傞偙偲丄嘇偦傟傪夝徚偡傞偨傔偵偼捓嬥傾僢僾偑晄壜寚側偙偲丄嘊偦偺尨帒傪妋曐偡傞偨傔偵塣捓夵掕傪偍偙側偆丄偲偟傑偟偨丅

丂怴塣捓偼弴師揔梡偝傟丄11寧侾擔埲崀偼慡崙偺戄愗僶僗帠嬈幰偱怴椏嬥懱宯偑僗僞乕僩偟偰偄傑偡丅

丂戝宆僶僗偺侾帪娫偁偨傝偺嬥妟偺堦椺偱丄杒奀摴偱偼5570墌仺6080墌偵丄娭搶偱偼6580墌仺7190墌偵丄嬤婨偱偼7390墌仺8040墌偵丄壂撽偱偼5230墌仺5710墌偲側傝傑偟偨丅

丂僶僗塣揮幰偺2024擭暯嬒擭廂偼丄栺461枩墌乮岤楯徣挷傋乯偱偟偨丅摨擭偺慡嶻嬈楯摥幰偺暯嬒擭廂傛傝傕栺130枩墌掅偔側偭偰偄傑偡丅

丂掅捓嬥偲暔壙崅摣偵傛偭偰丄娤岝僶僗塣揮幰偼乽偙傟偱偼怘傋偰偄偗側偄乿偲偲偆偲偆懴偊愗傟側偔側偭偰偟傑偄傑偟偨丅寢壥丄僞僋僔乕嬈奅側偳偺懠嬈庬傊恖偑摝偘丄嬈奅慡懱偱塩嬈偑傑傑側傜側偄傎偳偺恖庤晄懌偑婲偙偭偰偄傑偡丅

丂娤岝僶僗偵娭傢傞楯摥幰乮塣揮巑丒僈僀僪怑乯偼丄嵟戝栺50恖偺柦傪梐偐傝丄挿帪娫楯摥傗晄婯懃側嬑柋側偳偱怱恎偵戝偒側晧扴傪偐偗側偑傜摥偄偰偄傑偡丅

丂崱夞偺塣捓抣忋偘偼丄堦彆偵夁偓傑偣傫丅偙傟傪旂愗傝偵丄捓嬥丒楯摥忦審偺敳杮揑側夵慞偵偮側偘偰偄偔昁梫偑偁傝傑偡丅

忛彂婰挿僐儊儞僩

丂戄愗僶僗偺埨慡偲塣揮幰妋曐偵偼丄塣揮幰偑埨掕偟偨惗妶偑偱偒傞捓嬥丒楯摥帪娫偺夵慞偑昁梫偱偡丅

丂傑偨塣捓偺傒側傜偢岞揑曗彆偺巟墖傕廳梫偱偡丅

|