国民を無視した悪政はNO

業界とりまく情勢に目を向けよう

私たちハイヤー・タクシー、自動車教習所、バス労働者のくらしは、国による行政、政策、規制で大きく左右されます。とくに自交労働者に関わってくる労働・交通分野の政治課題を詳しく知ることは、必要不可欠な組合活動です。

政策闘争に意義はある

|

労働組合は、特定の政治理念ではなく、要求で団結し、経営者や政府に対して労働条件の改善を求めます。

ですから、どの政党を支持している労働者であろうとも、自交総連には、だれでも自由に加入できます。

しかし、今の社会では、政治的にすべて中立であっては、まともに生活できる制度・政策を実現することは難しいと言えます。

経営者とたたかうだけでなく、自分たちの業界をとりまく情勢にも目を向けなければ、くらしを良くすることはできません。

国民を無視した悪政には反対し、自交労働者の要求と一致する政策を掲げる政党との協力・共同のとりくみを行う政策闘争には、大きな意義があります。

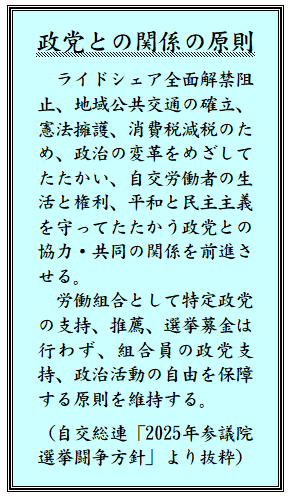

(右上=政党との関係の原則)

問題点を整理する

自交労働者が重視すべき政治課題は多岐にわたります。ここでは、4つの問題について整理していきます。

1 再規制路線に切り替える

自交産業は、もともと深刻だった人手不足がコロナ以降さらに悪化しました。

トラックやバス業界はとくに営業が立ち行かなくなるほど運転者が不足しています。タクシー業界は、都市部では増加に転じているものの、全国ではコロナ前の水準まで戻り切っていません。

こうした状況を口実にして、政府は自交産業の規制緩和を次々にすすめています。

すでに、白タク・白バス(日本版・公共ライドシェア)の推進▽第二種免許の緩和(地理試験廃止)▽などが実施され、ライドシェア全面解禁などが検討されています。

どの政策も、利便性の向上を優先し、安全規制をないがしろにしたものです。利用者・自交労働者を守る観点から、ライドシェアを中心とした規制緩和路線を中止し、再規制に切り替えるべきです。

2 公共交通確保への支援策

地方の公共交通は、独立採算での維持がほぼ不可能なほど疲弊してしまいました。過疎地域では、公共交通の再整備のために、国費の投入が必要です。

交通政策は、住民の移動需要や地形、道路状況等の違いに応じて、街づくりとの整合性を考慮し、適切に調整していかなければなりません。

2011年度から、その地域の実情に合わせて、地域公共交通確保維持事業として、コミュニティバスや乗合タクシー事業へ年間約20億円の財政支援が行われてきました。

しかし、政府は「交通空白の解消に向けて公共・日本版ライドシェアの導入を総合的に後押しする」との姿勢を打ち出しています(2024年度総合経済対策より)。

白タク・白バスなどの危険な輸送方法ではなく、持続性と安全性を両立した地域公共交通の維持には一定のコストがかかることを理解し、交通政策を見直すべきです。

3 実効性ある物価高騰対策

止まらない物価高騰に対する実効性ある政策が早急に必要です。

最低賃金を全国一律1500円以上にし、賃金の底上げをはかること、消費税を5%に減税することで、国民の生活を守ることができます。

大企業・富裕層に法人税と所得税の応分の負担を求めれば、財源を確保することは可能です。

4 大軍拡では国民守れない

自交産業は、平和でなければ発展できない産業です。

しかし政府は、憲法改憲をもくろみ、大軍拡をすすめています。

軍事力強化は周辺国と際限のない軍拡競争となり、一触即発の戦争危機を高めるだけで、国民を守ることにはつながりません。

与党が過半割れ

本部・石垣敦副委員長 参議院選挙結果の談話

|

|

| 石垣敦副委員長 |

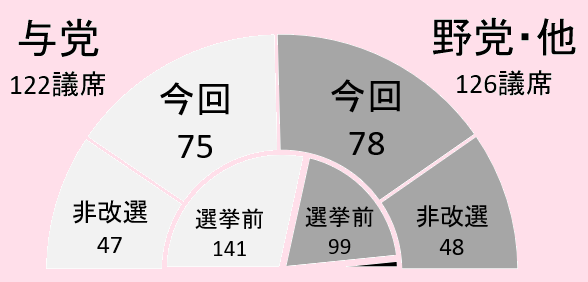

7月20日に投開票された参議院選挙の結果、タクシーの規制緩和やライドシェアの導入を推進してきた自公政権が、昨年の総選挙に続き、参議院でも過半数割れの事態となりました。

国政の流れを変える大きなチャンスが開けています。私たちが今とりくんでいる公共交通を守る運動を国民と共にいっそう進めていきましょう。

一方、自由民主党の補完勢力や排外主義の危険な政党が議席をのばしたことは、憲法や平和を脅かすものであり、今後一つ一つの現れに対し、とりくんでいく必要があります。

また、私たちと協力・共同でとりくんできた日本共産党が議席を減らしたことは極めて残念です。

この参院選を要求実現の闘いとして、積極的にとりくんだ組合員の皆さん、大変ご苦労さまでした。自交総連の綱領にある「日本の平和、独立、中立、民主主義確保のために奮闘し、労働者・勤労国民を中心とした社会の建設による真に自由と平等が保障される人類社会の実現」に向け、さらに団結してがんばりましょう。

新しい国会のもとでライドシェアの息の根を止めるため、共に力を合わせましょう。

安心・安全なタクシーを守れ

危険なライドシェアはやめろ

この一年間の闘争をふりかえる

2024年度の自交総連は、組織の総力を挙げてライドシェア全面解禁阻止にとりくみました。

この一年間の闘争をふりかえります。

|

| シュプレヒコールする仲間たち=4月9日、東京・国会議事堂前 |

5回の中央行動でライドシェア反対を訴える

|

中央本部は、ライドシェア情勢の変化をみながら5回の全体行動を実施しました。(一覧)

オリジナルの宣伝物(上写真)で通行人へアピール。利用者・乗務員を守る観点から断固としてライドシェアは許さないと広く訴え続けました。

維新のRS法案提出に異議

4月11日に、日本維新の会が『ライドシェア事業に係る制度の導入に関する法律案(ライドシェア法案)』を衆議院へ提出したことで、運動をさらに強化。4月末には、維新の各事務所へ、全国からいっせいに抗議文をFAX送信しました。(5月には全労連などの関係団体も協力)

5月14日は、東京と大阪で同時刻に、それぞれの維新事務所前で抗議宣伝行動を実行。

庭和田委員長は東京維新の会事務所へ直接申し入れに乗り込むと、代表宛ての『ライドシェア法律案の撤回を求める要請書』を手渡しました。途中、香港フェニックステレビの取材を受けるなど、行動の様子は、注目を集めました。

一方大阪では、宣伝行動の後、吉村洋文代表や岡崎太・政調会長などの音声メッセージを流しながら走る維新の宣伝カーが路上に登場。関西・大阪地連の宣伝カーも、対抗してライドシェア反対のアナウンスでアピールしました。

RS反対の声国会へ届ける

この間、2度の国政選挙が行われ、政情が不安定になりました。

ライドシェア全面解禁を狙う国会議員は、超党派として与野党に存在します。

中央本部は、国会議員へライドシェア反対の声を届ける行動も精力的に行いました。

3月6日の中央行動では、衆参の国土交通委員、与野党のタクシー議連代表を中心に、52人の国会議員の事務所へ陳情。与党の中でも、「ライドシェア導入は基本的に反対」というスタンスの議員がおり、一枚岩ではないことが窺えました。

4月9日と6月5日には、国会議事堂前で宣伝行動を実施。参加者が色とりどりのプラカードや横断幕で主張する前で、北海道・東北・東京・神奈川・静岡・福岡の代表者が、各地の状況を交えつつ、国会議員へ維新の『ライドシェア法案』に賛同しないよう訴えました。

さらに、8月21日には、国交省・厚労省・警察庁との要請交渉を行う予定です。

私たち自交労働者の切実な声を届け、安全性・持続性のある地域公共交通を守る政策の実施を求めます。

全国各地で大奮闘数多くの激励の声

各地連・地本では、昨年に続き、毎月統一行動を実施しました。(一覧)

行動の内容は、街頭宣伝、各運輸局への要請交渉、タクシー協会との懇談会、キャラバンなどでした。

全国各地で激励の声を貰い、ビラの受け取りも良好でした。

連日RS反対の音源を流す

今年度も自交総連の宣伝カーは、おう盛に街を走り回りました。

東京地連は、毎日のように、都内のさまざまな場所を巡り、音源を流しながら宣伝カーを走らせています。

営業中のタクシーが手を振ってくれた▽一般乗用車から手を振られた▽バイク運転者から自交総連について質問されたなど、注目を集めています。

福岡地連でも、昨年10月から300回以上宣伝カーによる音源流しを実施。1日のうち昼・夜の2回運行することも多く、タクシーからの反応が良いとの報告がありました。

連日繰り返すことでライドシェアの危険性が周知され、自交総連の名前を耳にすることで労働相談に繋がる期待もあります。

80人以上の運転者と対話

|

| 横断幕でアピール=4月12日、山形・山形駅 |

とくに、5月23〜25日には、宮城〜岩手〜青森県のキャラバンを実行。本部宣伝カーで「ライドシェアは危険です」の音源を流しながら移動し、各所の主要駅前で街頭宣伝を行いました。岩手・青森県での宣伝は久しぶりでした。ライドシェア阻止闘争に加え、これらの地域がおかれている状態の把握に努め、組織拡大に繋げられるようとりくみました。

期間中、80人以上のタクシー運転者と対話することができ、「先行きが見えない状況を不安視する声が多く聞かれ、自交総連の役割が増している」と参加者は語りました。

RS解禁阻止16回もの共闘

|

| シールで回答を求める街頭アンケート=3月12日、京都・京都駅前 |

7月末までに、実施回数は16回に及び、行動の様子は、ユーチューブで配信されています。そのページに繋がるQRコードを入れたポケットティッシュや、市民への街頭アンケートなど、工夫を凝らしたとりくみが行われました。

(「大澤タクシー情報局」で検索するとページが出てきます)

危険な白バス、人命に直結する問題

大阪府交野市・おりひめバス

今月号から、新コーナー『きになる交差点』の掲載をはじめます。

この記事は、交通運輸業界を中心に、交運労働者と利用者の安心・安全上問題となるトピックを紹介し、自交総連役員がコメントをする形式で展開していきます。初回は、『おりひめバス』というコミュニティバスについて話します。

昨年8月、大阪府・京都府・滋賀県を走る京阪バス株式会社は、運転者不足を理由に、路線バスの大量撤退を公表しました。

大阪府交野市は、市内で完結する路線バスがなくなることとなりました。運行終了までに、代わりとなる移動手段の確保を模索した結果、採用されたのが『おりひめバス』です。

もともと『おりひめバス』は、ワンボックスカー(乗客定員8人)で、北部地域の一部を巡回する予約制乗合タクシーでした。

今年3月23日より、コミュニティバスとして運行範囲を拡大。京阪バスの路線ルートを引き継ぐように、南部地域で中型バス(乗客定員60人程度)での路線定期運行をしています。

これは、道運法第78条の自家用有償旅客運送制度(公共ライドシェア)を活用したもので、いわゆる白バスに当たります。

中型バスを運行するのは、第二種免許ではなく、第一種免許の保有者です。短時間の講習を受講させたのち、バス運転者として人を乗せて街を走らせているのです

庭和田委員長コメント

第二種免許を要しない交通政策の行きつく先は、人命が失われることに帰結します。第二種免許を要していても、富士山法面横転死傷事故のように経験不足が招いた事故で人命が失われました。

観光であれ、路線であれ、旅客運送を軽んじる規制緩和は人命に直結することを忘れてはなりません。